💙Googleが持っていない知識を集めて、鉄道擬人化漫画を描いています。

noteの黒田イナコさんが、記事中にて私が近鉄の「沼」にはまっているさまを紹介してくださいました。

https://note.com/ribana03/n/ncd96a628e60e

(残念ながらリンク切れ)

その該当箇所「みりめいさんのように、ここまで詳しくは掘り下げない」を拝読したときも

「せやろせやろ~近鉄沼は深いねんで!」と、鼻高々になったのですが

(初引用嬉しいねん、喜ばしてや)

より惹かれたのは、記事の冒頭。

(太字は引用者による)

図書館司書が機械に負けずに生き残るには、ウェブ検索に無い情報、つまり、詳しい人(ウェブに詳しくなく、ウェブに接続したり、発信してないが、ある分野では詳しい)をいかに知るかにかかる。また、ウェブ上で、人とつながりを持ち、詳しい人にいかに関われるか。

わかる。

とてもわかる。

私の鉄道擬人化創作スタンスを決めた、大学時代の恩師が放った言葉がある。

何度も思い返しては頷く一文である。

大学とは、Googleが持っていない知識を収集するための手段を教える場所である。

こうして、私はGoogleが持っていない知識に奔走することとなったのだった!

ビッグデータを掛け合わせて生み出す価値

漫画を描くプロセスは以下のとおり。

たまにマイナーチェンジをするが、恩師の講義を受けた2013年頃から大きくは変えていない。

1.題材を決めて、知っていることをまとめる

2.図書館縦断検索を利用して質の高い史料の目星をつけ、図書館をはしご→複写

3.可能であれば、題材となる路線の現地に出向く。廃線跡や未成線を巡ることも。

さらにできそうであれば、現地の方の話を聞く。

4.年表をまとめる。この時点でキメのシーンが構想できている場合は、年表の間にキャラのセリフを挟む。

5.4の年表をもとに、セリフ打ち、下描き、ペン入れ、色塗り、仕上げ。

完成。

おわかりいただけただろうか。絵を描き出す頃には既に終盤である。

下描きはともかく、ペン入れ以後はほぼ脳死で描いているため、まーとにかく年表作りとセリフ打ちが難関である。

太字にした図書館縦断検索、これは紛れもなくGoogleが編み出した検索技術と関係している。

以前、拙作の漫画を通じてオフ会に至った伊勢市の某土産物店の社長さんに、

「あまりに詳しいものだから、作者は伊勢市のシニア女性に違いないと思ったのに、県外の若い子だとは思わなかった」

という、ありがたきお言葉を頂戴した。そのとき私は、

「現代のテクノロジーのおかげです」と答えた。

擬人化漫画を描くために、まずテクノロジー。

これがなければ拙作漫画は成り立たない。

検索以外にも、例えば通勤電車に揺られながらiPadで作業できることもそう。

ちなみに、その伊勢市の社長さんは続いて彼の「鉄分」を色々とお話ししてくれた。

その内容は、ネット上ではまことしやかに囁かれているが、実体験としてあまり聞いたことがないようなことだった。

かなり面白かったのでいつかどこかで形にする……かもしれない。

ビッグデータが見つけることのできない領域に宿る価値

こうして、現地での話が積み重なっていく。

口承による歴史、オーラルヒストリーというやつだ。

正確に言えば、歴史とは文字に残っているものを指す。

文字がなかった頃を先史時代という。

「漫画を描いているんです」と自己を開示して、相手が話してくれる内容を咀嚼しつつ漫画にしていく。

「現地」には、Googleが知らない物事で溢れている。

黒田イナコさんの記事にもこうある。

郷土のことは、本になってないことが多いので、出来るだけ地元の人と知り合う機会を増やす。

体系化されていない、生の声を、生の歴史を生きている間に知ること

いやぁ本当に。

例えばこんなことがあった。

私は、鉄道会社の社史に載っている寺社にはできるだけ立ち寄ることにしているが(参拝輸送でお世話になった、開業時に祈祷してもらった、集会所になった、など様々な繋がりがある)、得られた情報が少なかった場合、その寺社に現金を寄進して、領収書を書いてもらっている間に「それで……」と話を切り出すことがある。

鉄道や沿線の文化史について色々話してくれることもあるし、ちょっとわからないから……ということもある。

しかし、後者の対応を舐めてはならない。一度、

「ここを出て右方面、二つめの交差点に松田さん(仮)ってお爺ちゃんが住んでるんよ。その人に訊いたらわかるかも。呼び鈴鳴らして、◯◯神社の◯◯さんが紹介してくれましたー言うてくれたら大丈夫なはずや」

……という、現代ではなかなか聞けないような返答を受けたことがある。

奈良県大和郡山市の某神社での出来事だ。

かくのごとく、時にコアな人脈をゲットできてしまったりするのである。

ここまでして話を聞いても、実際に漫画本編に表れる要素など、ほんのスパイス一欠片に過ぎない。

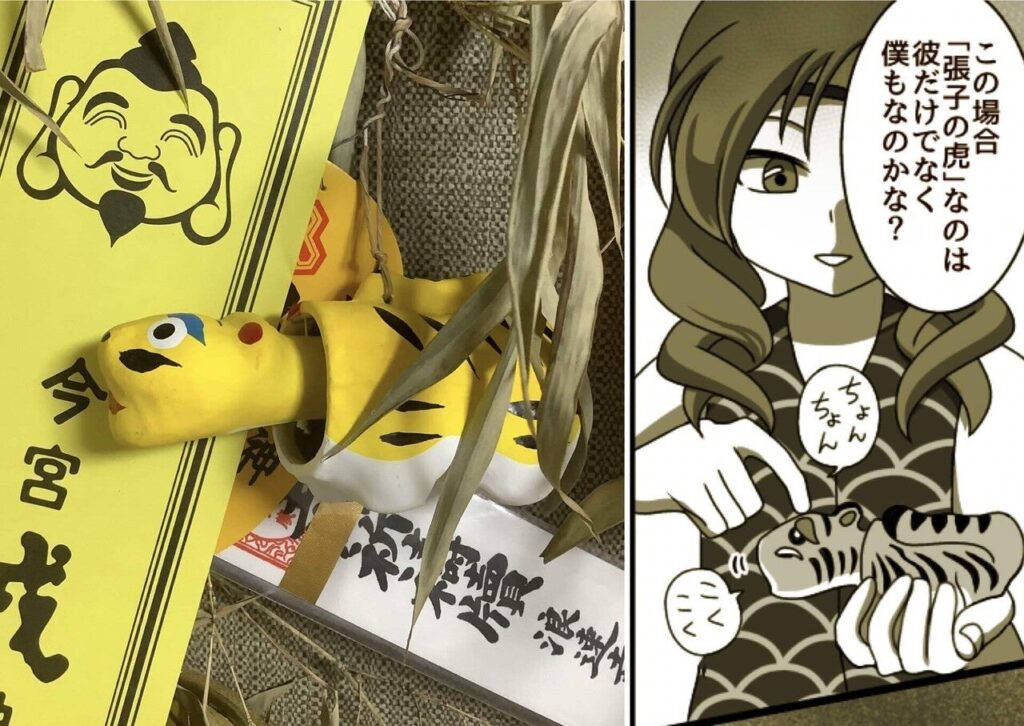

しかし、連載中の漫画『張子兄弟と絵図の虎』の冒頭は、本編にも出てくる信貴山朝護孫子寺の僧のお方が仰った、印象的なお言葉がもとになっている。

どこで何を使うかわからないものだよ、本当に。

あとは単純に、地元の方といっときでもお話しするだけで、その土地の方言がわかるのも大きい。

伊勢電(現・近鉄名古屋線)の話を描き始めた頃、三重県の方言に詳しくなかったので、津市は高田本山専修寺の僧のお方の言葉遣いが大変参考になった。

助かってます、ワイ。

信じるものは〜じゃないけど、なんかもっと現世的な何かで超救われてます。

それ言うてもうたら、張子の虎の絵やって、えべっさん(今宮の十日戎)の時に浪速寺で買った吉兆見ながら描いてるしな。

なんというご利益(物理)。

ありがとう浪速寺とBluetoothカメラシャッター(テクノロジーと物理)。

様々な視点を組み入れるということ

冒頭で紹介した恩師は、またこういうことも話していた。

というか、彼に限らず、大学という機関で四年間徹底的に叩き込まれたことである。

歴史とは、その時主流の文化や、民族、国家、宗教、思想によって見方が変わるものだから、「正しい歴史」は存在しない

黒田イナコさんの記事を読み進めていて、改めてそうだよなぁと思えた。

戦時の話など、拙作漫画では『わたしの理想』『窓際のコロナ』で扱っているが、

政府、民間、都会、田舎、侵略、防衛と、なるだけ多くの視点を取り入れるのに腐心した。

現実の戦争はこんなものではないのだろうが、そして取捨選択している時点で「わたしの見方」に過ぎないのだが、なるだけ鉄道擬人化漫画として成立する範囲でリアリティも損なわないような描写を心がけた。

でも、空襲がなく、食糧もまあまああった地域の方は、あっけらかんと「超平和だった」と言ったりする。

このパートには、純粋な気持ちで航空隊に入りたがった亡き祖父や、戦後は食糧は無かったけど雇用はあったんよーと語る今なお元気な祖母の語りも取り入れた。

会うたびに「幸せになるのよー(=良い男性と結婚するのよ)」と声をかけてくる祖母に苦笑してしまうこの感じも、恐らくは黒田イナコさんの感じられるそれと似ているだろう。

でも幸せなのは幸せだ。シンパシー。

noteからの移植記事です。

黒田イナコさん、本当にありがとうございました。

書いている人:みりめい

書いている人:みりめい